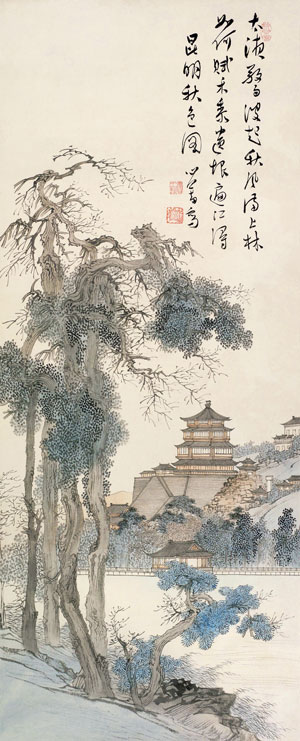

松窗采薇——溥心畲绘画作品展

(责任编辑:admin)由中国美术家协会、北京美术家协会、吉林省博物院、首都博物馆、北京画院联合主办的“松窗采薇——溥心畲绘画作品展”将于2013年10月25日在北京画院美术馆隆重开幕。展览汇聚了溥心畲的早期作品、渡海之前的作品以及渡海之后的作品100余幅,堪称近年来溥心畲在大陆的绘画展览中,作品涵盖时间跨度大、门类较为齐全的一次。《艺术天成》杂志社记者参加了此次展览。

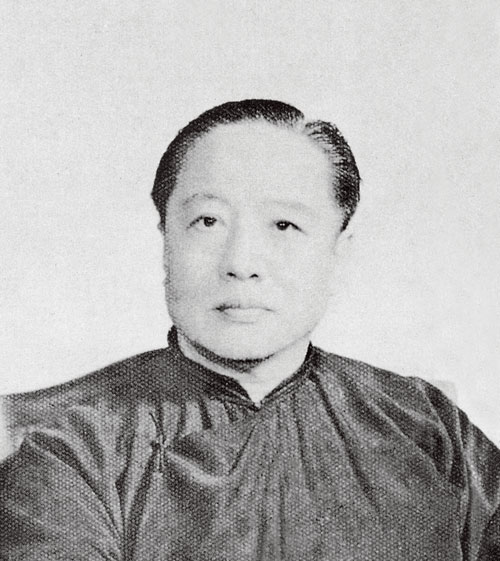

溥心畲个照

溥心畲是民国时期北京画坛的重要画家。由于出身皇室,他自幼饱览清官内的历代书画珍品,陆机的《平复帖》、韩斡的《照夜白图》、易元吉的《聚猿图》以及宋元山水名家乃至无名家的作品,都成为溥心畲反复临摹的对象。他勤奋好学,文章弥雅,著作甚丰。经史诗文的涵养与书法的陶炼,以及对传统书画艺术的观摩与积淀,使得溥氏之画涉笔不落畦径,蔚为逸品口溥心畲的绘画没有董其昌所谓的“南北宗,,界限,他既学南宗之董、巨,又学北宗之马、夏,出于南宗的文人气,下笔却有北宗的坚挺感。心畲书画首次在北京展出时,艺林相惊,以为见所未见。更有人称“自戴文进以来三数百年所仅见”,故而此后与张大干并称“南张北溥”。 1949年,溥心畲南下赴台,于是又与黄君璧、张大干并称“渡海三家”。

松窗采薇 忘在高山

溥心畲号“松巢”,并有一方常用章,名“松巢客’’。此号源于1925年成立的“松风画会”,该画会以松的品格为精神和艺术宗旨,每一位会员均取有一个含“松”字的号,如溥雪斋,号松雪;溥毅斋,号松邻;溥心畲,号松巢;关稚云,号松房;惠孝同,号松溪。窗在助户为明的功能之外,于中国文化中有特殊的含义。而“北窗高卧羲皇侣,只因素稔读书趣。’’又与淳心畲颇有情趣上的相似之处。此外,窗所建构的是一种可观望的疏离感,恰恰正如溥心畲的艺术。“采薇”二字源于《诗经》,因《史记》记载:“武王己平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”而著名,李唐绘制的《采薇图》成为中国美术史中的代表性作品。郭沫若在《中国古代社会研究》中提到:“殷人被征服了以后事实上是作了奴隶,他们算是受尽了轻视和虐待的,周室的人称他们为‘蠢殷’,称他们为‘顽民’’’。 这里“蠢殷“与“顽民”的坚守在历史的打磨中日渐与“采薇”成为一种颇具悲剧性的美感。"这恰恰又是溥心畲作为一位遗民在政治与道德上的坚守。

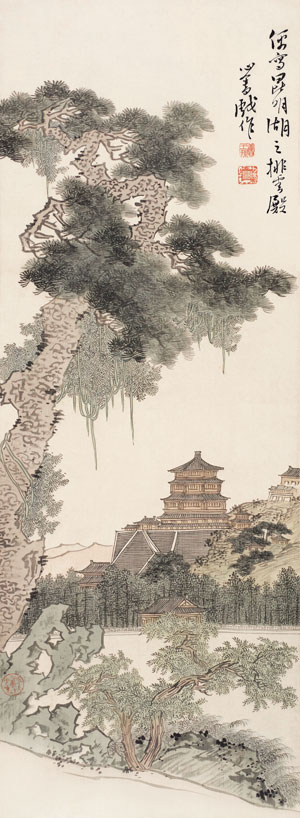

吉林省博物院收藏的多幅嘉橡上款的作品,成为本次展览的一个特色。1948年溥心畲从南京游览到了杭州,时任浙赣铁路局局长的嘉椽先生久闻其名,接待了心畲一家,住在西湖苏堤边的“长桥招待所’’。在这期间,溥心畲出于感激之情,为嘉橡先生绘制了多幅作品。《鲍照诗意图》、《奚官调马图》、《松隐图》、《秋山访友图》、《湘帆图》就是其中的点睛之笔,而这批作品则建构了本次展览中渡海前溥心畲作品的状态。

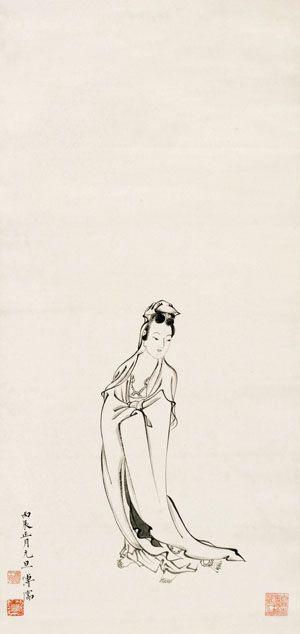

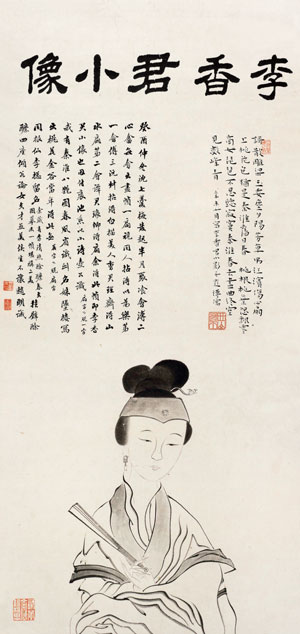

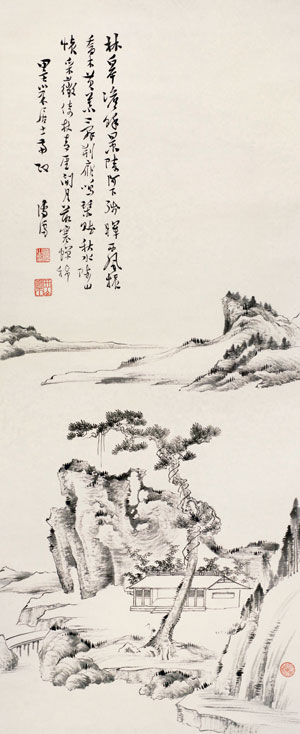

至于海后的作品则多来自于私人藏家,其中大部分源于溥心畲夫人李墨云,质量相对整齐,多套册页及手卷都颇为精彩。其中“指纹牧牛册”诠释了文人墨戏以自娱的书画心态,画家别出心裁的以指纹建构牛的身体,以笔墨补足四肢及头部,姿态各异,或俯首而行,或凫水而游,或回收漫步,或低头吃草,于小趣中见大雅,天趣自生。另一件《鬼趣图册》将小鬼身体的绒毛感以及轻盈、怪异表现得出神入化,令人叹服。

除此之外,展览还征借到一批画稿,作为溥氏作画前期酝酿的佐证。虽足草稿,却毫不懈怠,笔笔精妙,并将如何赋色,如何施墨,如何调整详细地记录下来。有的画稿中甚至已有题诗,经过与作品的对比,我们发现诗句进行了更换。猜想此事,应是博学多才的溥心畲在创作时触景感怀,应情运笔,于是又题写了另一首诗。

展出作品: